Wie schnell bildet sich aus einem riesigen Staubklumpen am Rande eines noch jungen Sterns ein erdähnlicher Planet? Welche komplexen Moleküle verbergen sich in der unwirtlichen Umgebung interstellarer Wolken, und können sie dabei helfen, die Entstehung des Lebens auf der Erde zu erklären? Um solche und zahlreiche weitere spannende Erkenntnisse über das Universum gewinnen zu können, sehnen Forscher auf der ganzen Welt den Bau des weltgrößten Radioteleskops in New Mexico herbei. Das Next Generation Very Large Array (ngVLA) soll Strahlungen aus dem All so präzise wie niemals zuvor bündeln und damit ein neues Kapitel für die Astronomie aufschlagen. Eine erste von mehr als 250 Antennen für das Milliardenprojekt hat die Wiesbadener Firma Mtex vor wenigen Tagen in der amerikanischen Hochebene errichtet – und dabei für den Prototypen Expertise aus Walldürn angefragt: Die Firma Concad hat die weltweit einmaligen hochpräzisen Aluminiumspiegel realisiert – und will sich

nun mithilfe der Politik den Zuschlag für weitere Komponenten sichern.

Ein Jahrzehnt lang volle Auftragsbücher

Die Vorteile liegen auf der Hand. Zieht Concad den Deal an Land, sind die Auftragsbücher für ein gesamtes Jahrzehnt gefüllt: Das bringt zusätzliche Arbeitsplätze bei einer Firma, die für ihren hohen Ausbildungsstandard bekannt ist; die Stadt Walldürn profitiert von höheren Gewerbesteuereinnahmen; und dem Wirtschaftsstandort gelingt es, Spitzentechnologie im eigenen Land zu halten. Doch noch ist das Zukunftsmusik. Denn das mittelständische Unternehmen müsste – so fordert es die US-amerikanische National Science Foundation (NSF) – bis zum Jahr 2038 knapp 20 000 Paneele für das Radioteleskop fertigen. Dafür möchte es mit massiven Investitionen zeitnah die Weichen stellen – braucht dafür aber einen „Buy-in“ Berlins.

„Damit Fertigungsanteile in die USA ausgeliefert werden dürfen, brauchen wir eine deutsche Beteiligung am ngVLA“, erklärt Lutz Stenvers die erste Hürde. Sein Unternehmen Mtex Antenna Technology hat 2021 vom NSF den Auftrag erhalten, den Prototypen eines Hauptreflektors für das ngVLA zu entwickeln, zu konstruieren und zu fertigen. Dafür setzt Stenvers auf Präzision aus Walldürn: Denn Concad hatte bereits in der Vergangenheit tonnenschwere Aluminiumpaneele mit Abweichungen von weniger als einer halben Haaresbreite produziert. „Das hat bisher keiner geschafft“, lobt Lutz Stenvers seine Partner für ihr Fertigungs-Know-How. Der erste 18 Meter große Reflektor steht mittlerweile in New Mexico, 243 weitere identische und 19 kleinere Antennen sollen folgen.

Damit der Zuschlag für die Fertigung nach Deutschland gehen kann, fordern die Amerikaner laut Lutz Stenvers, dass sich die Bundesrepublik mit mindestens zehn Prozent in das 2,5-Milliarden-Dollar-Projekt einbringt. In absoluten Zahlen geht es also um eine Co-Finanzierung über 250 Millionen Euro aufwärts: sicherlich kein Pappenstiel, aber – so sieht es der Mtex-Geschäftsführer – dennoch eine „Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten. „Der Anteil geht in die deutsche Industrie und fließt wieder als Steuergelder zurück“, erklärt er. Seine Vision ist es, so viele deutsche Unternehmen wie möglich am Bau der Antennen zu beteiligen.

„Wir können es uns gar nicht erlauben, dort nicht mitzumachen“, meint auch Concad-Geschäftsführer Klaus Schwab. Er befürchtet, dass Deutschland ohne die Co-Finanzierung wieder einmal eine Schlüsseltechnologie ans Ausland verliert. Denn für den Prototypen musste Mtex gemeinsam mit Concad innovieren – und hält nun das Patent, mit dem derart große Spiegelflächen bis auf wenige Mikrometer präzise gebaut werden können. „Das ist geschützt. Das bekommen Sie nicht in Asien, nicht in Amerika und nirgendwo sonst in Europa“, weiß Stenvers. „Wir sind aktuell Technologieführer in allen Hightech-Bereichen, die man für so ein Teleskop braucht“, fasst Klaus Schwab zusammen.

Technologieabfluss vermeiden

Doch die politischen Rahmenbedingungen, darunter Trumps „America First“-Politik, bedeuten für Mtex und Concad, dass die USA Fertigungsanteile nur bei einer deutschen Beteiligung auslagern. Entscheidet sich der Bund dagegen, müssen die beiden Unternehmen im schlimmsten Fall einen „Technologieabfluss“ hinnehmen. „Das würden wir gerne vermeiden“, sagt Stenvers. „Wir wollen von ,Designed and Developed in Germany‘ hin zu ,Designed and Developed and Made in Germany‘ kommen.“

Neue Arbeitsplätze für Walldürn

Neben der deutschen Beteiligung am Milliardenprojekt in New Mexico braucht es ebenso Investitionen am Standort Walldürn. „Mit den Produktionskapazitäten bekommen wir im Moment vielleicht drei Teleskope pro Jahr fertig“, schätzt Lutz Stenvers. Die NSF fordert allerdings mehr als das Zehnfache: 36 Hauptreflektoren mit jeweils 76 Paneelen müsste Concad dann jährlich fertigen. „Eine Idee, die wir

haben, ist hier eine Paneelmanufaktur am Standort Walldürn aufzubauen“, erklärt Klaus Schwab. Im Verbandsindustriepark sieht er ein optimales Umfeld und ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Die benötigte Erweiterungsfläche habe die Stadt bereits zugesagt. „Wir könnten also noch wachsen“, so der Concad-Geschäftsführer.

Der Haken an der Sache: Dem Walldürner Unternehmen fehlen die Mittel.

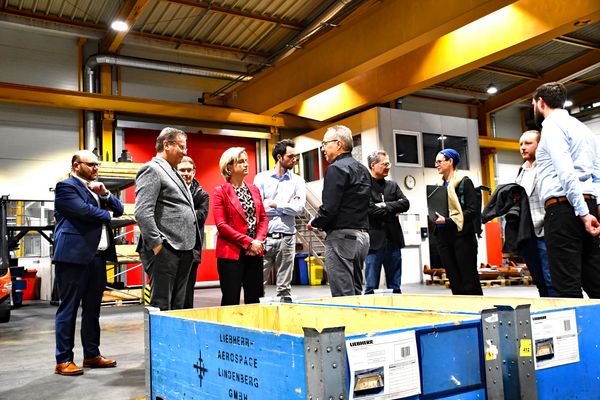

„Dafür benötigt es Summen, die sich ein Mittelständler nicht einfach so mal eben aus den Rippen schneidet“, weiß der Mtex-Geschäftsführer. Abhilfe – da sind sich Schwab und Stenvers einig – kann nur die Politik leisten. Und die zeigt sich zumindest interessiert. Nach einem Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium und zuletzt sogar dem Ministerpräsidenten weilte vor kurzem die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in Walldürn.

Das „Luft- und Raumfahrt“-Ländle

Ihre Botschaft nach der Visite bei Concad war erwartungsgemäß vage, aber zumindest nicht ablehnend: „Wir sehen, dass über solche Projekte Technologien nach Baden-Württemberg kommen, die für uns von großer Bedeutung sind.“ Das Ländle will sie als Innovationsstandort so aufstellen, dass Wissenschaft, Wirtschaft und Politik erfolgreich zusammenarbeiten. „Hier geht es darum, Daten zu gewinnen und Erkenntnisse zu sammeln, die dann bestimmte technologische Anwendungen ermöglichen. Für solche Projekte gibt es keine Geschäftsmodelle“, ist die Ministerin überzeugt. Daher sind ihrer Meinung nach für die Finanzierung der Staat oder eine Organisation des Staates gefragt: zum Beispiel ein Institut oder eine Universität. „Und natürlich haben wir da als starkes Luft- und Raumfahrtland großes Interesse.“

WEITERE GESCHÄFTSFELDER

Radioteleskope sind nicht das Einzige, was bei Concad vom Band läuft. Das einstige Brot-und-Butter-Geschäft des Walldürner Unternehmens war die Konstruktion von Prototypen für die Automobilindustrie. Heute macht diese Sparte allerdings nur noch rund ein Fünftel des Umsatzes aus. Das liegt an einem Strukturwandel in der Industrie. „Noch vor einigen Jahren hat zum Beispiel Audi die Limousine, den Kombi, quasi jedes Modell und Facelifting, als Prototyp aufgebaut. Das kann man sich heute nicht mehr leisten“, weiß Geschäftsführer Klaus Schwab. Die einstigen Kunden, darunter mehrere große deutsche Automarken, setzen ihm zufolge allesamt deutlich stärker auf Computer-Simulationen, um Fahrzeugverhalten, Aerodynamik, Sicherheit und Materialbeanspruchung realitätsnah zu testen – ganz ohne physischen Prototyp. Im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern hat sich Concad jedoch frühzeitig breit aufgestellt. So liefert das Walldürner Unternehmen der Halbleiterindustrie individuelle Bauteile zu. Der ursprünglich so gehypte Sektor ist allerdings zuletzt ins Straucheln geraten. „Der Halbleitermarkt ist für uns innerhalb kürzester Zeit dramatisch eingebrochen“, berichtet Schwab. Da passt es, dass Mtex und Concad mit dem DSA-2000 einen weiteren Auftrag im Bereich der Weltraumforschung in Aussicht haben. Noch dazu deutet sich an, dass die beiden Unternehmen gemeinsam für das bayerische Staatsministerium einen ersten deutschen Beitrag zum ngVLA leisten dürfen: Das rund 4,5 Millionen Euro teure Wetterstein-Millimeter-Teleskop soll Deutschland von der Zugspitze aus in das spätere weltweite Netz von Radioteleskopen des ngVLA einbinden. Davon sollen sowohl die deutsche Astronomie als auch die beteiligten deutschen Firmen über Jahrzehnte profitieren.